|

「もってのほか」「かきのもと」の由来

紫色(実際には白に近いピンクから濃紫赤色まで幅がありますが、一括して紫色とします)の食用菊は、新潟・山形県にのみ栽培され、それぞれ「かきのもと」「もってのほか」が有名ですが、いつごろから紫色の菊が食べられるようになったのでしょうか。

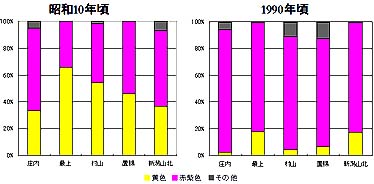

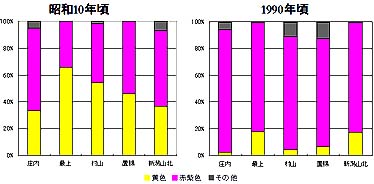

昭和10年頃の食用菊の色の割合を見ると昔は今ほど紫菊が多くなく、特に内陸では黄菊が多かったようです。山形県では、庄内地方で紫菊の割合が高く、置賜、村山、最上の順に広がっていったことがうかがえます。

「もってのほか」は山形県の代表的な紫の食用ぎくですが、その名の由来は、菊(御紋)の花を食べるのはもってのほか、○○に食わすのはもってのほか、などといわれています。しかし、『農作物の地方名』には、「もってのほか」の名称の記載はなく、代わりに「おもいほか」の記載があります。「もってのほか」と「おもいのほか」はともに漢字で「以の外」と表記され、「もってのほか」は「以の外」(おもいのほか)を文字読みしたとする説があります。現在でも新潟県長岡地方では「おもいのほか」という名称が用いられています。

「延命楽」は「かきのもと」「もってのほか」の正式名ともいわれていますが、「延命楽」は山形県庄内地方で用いられていた呼称で、江戸時代の文献にもその名が出てきます。ちなみに昔は「淵明楽」と表記され、菊の花を愛したことで有名な中国東晋末の詩人陶淵明にちなんだ名であるといわれています。

「もってのほか」「かきのもと」「延命楽」は、いずれも晩生の食味に優れた紫色・管弁のキクですが、これらのキクはお互いに遺伝的に近縁で、このグループのキクを“袋菊”と呼びます。“袋菊”を各地から集めてみると少しずつ形質が異なった多くの系統があり、どれが本来の「かきのもと」「もってのほか」「延命楽」なのかわからなくなっています。それは、栽培の歴史が長いため、さし芽で自家繁殖しているうちに枝変わりよって変異が生じ、それぞれの地方の風土・文化にあった形質のものが選ばれてきたからです。

Copyright (C) 2011Yamagata University. 無断転載禁止

|  山形県および新潟県山北における食用ぎくの色の変遷本間ら(1991)のデータをもとに作成

山形県および新潟県山北における食用ぎくの色の変遷本間ら(1991)のデータをもとに作成

新潟県および山形県における“袋菊”の呼称

新潟県および山形県における“袋菊”の呼称

| |

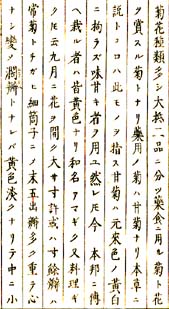

『本草綱目啓蒙』(1803年)より

「甘菊」、「料理ギク」の記述

『本草綱目啓蒙』(1803年)より

「甘菊」、「料理ギク」の記述

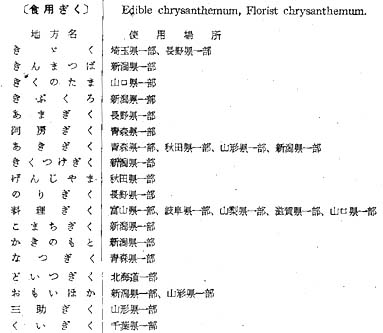

『農作物の地方名』(1951)より「食用ぎく」の項

『農作物の地方名』(1951)より「食用ぎく」の項 山形県および新潟県山北における食用ぎくの色の変遷本間ら(1991)のデータをもとに作成

山形県および新潟県山北における食用ぎくの色の変遷本間ら(1991)のデータをもとに作成

新潟県および山形県における“袋菊”の呼称

新潟県および山形県における“袋菊”の呼称