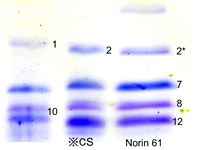

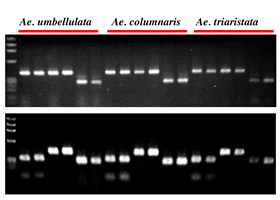

コムギは、世界中の人々の主食となる重要作物ですが、その起源や進化の過程には、不明な点が数多く残されています。これを解明することは、人類の命の源を知ることであり、また、原種をたどることで新たなコムギ育種へもつながります。また、コムギには、様々な品種がありますが、いろいろな品種で重要遺伝子の型を調べることにより、品種の特性が明らかになります。また、新しい遺伝子型が見つかれば、新品種を作るための育種材料になります。私たちは、様々な栽培・野生のコムギを集め、パン生地に影響するグルテニン遺伝子やSSR配列などのDNA解析により、コムギの起源と多様性の解明を進めています。(このページのトップへ→)

|

|

|