演 習 林

月刊演習林

記事

15’1月号 炭焼き

演習林での炭作りの様子をご紹介いたします!この炭は、山形県鶴岡市(旧櫛引町)における黒川能の祭りでもっとも重要とされている「王祇祭」にも出荷しています。暖房用として使われているそうです。なんとも光栄なことです。

黒川能王祇祭/豆腐焼き:

http://www.4071.net/repo/kurokawa.html

演習林のブナの木。

炭用に鉞(マサカリ)で製材。

鉞で割りにくい部分の木は薪割り機を使って小さくします。人の股の間に楔状の刃があり、油圧でプレスして割る機械です。

炭焼き小屋です。

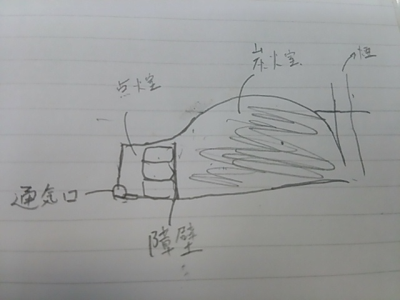

かんたんに説明させてください!(絵が下手ですいません・・・)

写真は炭焼き窯の構造を表しています。「炭化室」には炭になる木を詰めます。「点火室」では火を起こし、熱だけを炭化室へ送り込みます。間には「障壁」(うちでは鉄板を使います)を立て、火を直接「炭化室」へ入れないようにします(直接火が当たると灰ができます)。「通気口」は空気穴、「排煙口」は木に含まれる成分が水蒸気やガスとなって出ていく穴です。木の水蒸気やガスが抜けていくと、炭素が残ります。これが炭です。

炭化室に炭になる木を詰めます。

できるだけ空気を入れたくないということもあり、できる限り隙間なく詰めます。

これが障壁。「炭化室」と「点火室」の境です。

障壁の外側の点火室。燃焼させるためなので、どんな形の木でもOK!

点火して蓋を閉じましたよ!

点火中。

通気口です。大きすぎると炭まで燃焼してしまいます。空気はないとだめですが、ありすぎてもだめです。土で隙間を埋めたりして穴の大きさを調節したりします。

煙突から煙が。炭になる木が炭化しています。

温度計。230℃。

作業工程や温度は必ずチェックします。

煙。

どんどん少なくなってゆきます。

先ほども出た障壁ですが…

夜撮影すると熱でこんな色になります!

炭焼き終了~!

まず体積がぐっと減りましたね!もちろん重さも減っています。炭以外の余分なものは演習林の空に消えました。

最初の写真からここまで15日間かかりました。

白いのは灰で、すぐ落ちます。

湿気ないように厳重に袋を閉じます。

薪は重くてかさばりますが、これなら便利です!

これからお祭りやバーベキューなど、必要とされるところに向かいます。ちなみに農場のさなぶりや収穫祭もこの炭を使用しております。

伊藤健吾 佐久間拓也